|

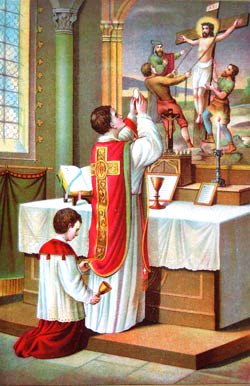

Der Gottesdienst in der außerordentlichen Form des

römischen Ritus |

|

Ein Gottesdienst in der

außerordentlichen Form des römischem Ritus, was ist

das für

ein Gottesdienst, und was unterscheidet ihn

von dem sog. „ordentlichen Ritus“? Außerordentliche

Form bezeichnet eigentlich die klassische Form der

römischen Liturgie, wie sie nach dem Konzil zu

Trient (1545-1563) geordnet ist. Im Jahre 1570 wurde

durch den hl. Papst Pius V das Messbuch (Missale

Romanum) approbiert. Dieses galt

mit leichten

Änderungen bis 1970. Die letzte Änderung wurde 1962

vorgenommen. Dieses Messbuch ist die Grundlage des

ausserordentlichen Ritus. Der „ordentliche Ritus“

wird „Forma Ordinaria“ genannt. Er wurde von Papst

Paul VI 1970 approbiert.

Dieser wird heute

überwiegend in der römisch-katholischen Kirche

gefeiert.

„In den gottesdienstlichen

Riten finden wir einen authentischen Ausdruck des

ganzen

katholischen Glaubens, der in ihnen Gestalt

geworden ist. Sie sind nicht einfach

‚gemacht’,

sondern aus der lebendigen Tradition seit

urkirchlichen Zeiten organisch gewachsen.“1)

Die Grundstruktur des

Ritus entspricht genau der leib-seelischen Natur des

Menschen. Wären wir reine Geister, also Geistseelen

ohne Leib, bräuchten wir nicht den sichtbaren

Ausdruck. So aber ist es notwendig, dass wir innere

Haltungen in äußeren Formen ausdrücken und dass das

Heilige über die Sinne Zugang zur Seele findet. Dazu

sagt

das Konzil von Trient: „Die

Menschennatur ist so beschaffen, dass sie nicht

leicht

ohne die Beihilfe von außen zur Betrachtung

göttlicher Dinge emporsteigen kann.

So hat die gütige Mutter, die Kirche, bestimmte Formen für den

Gottesdienst

eingeführt, dass nämlich

in der Messe

manches leise, anderes aber mit lauter Stimme

gesprochen werden soll. Ebenso nahm sie

gottesdienstliche Handlungen in Gebrauch,

wie

geheimnisreiche Segnungen, Lichter, Weihrauch,

Gewänder und vieles andere

dergleichen nach

apostolischer Anordnung und Überlieferung. Dadurch

sollte die Hoheit dieses großen Opfers zum

Bewusstsein gebracht und die Herzen der Gläubigen

mittels dieser sichtbaren Zeichen des Gottesdienstes

und der Frömmigkeit zur Betrachtung der erhabenen Dinge, die in diesem Opfer verborgen liegen,

aufgerufen werden.“

1)

Die Sprache des Gottesdienstes

Die lateinische Sprache ist ein besonderes Merkmal

des klassischen römischen Ritus. Vielen Katholiken

ist sie nach dem

II. Vatikanischen Konzil fremd geworden, obwohl

die

Konzilsväter ihren Erhalt ausdrücklich gewünscht

haben.

Dabei fehlt es zumeist am Verständnis für den

tieferen Sinn und den symbolischen Wert dieser

Sprache.

Sollte man

nicht annehmen, dass die Kirche gute Gründe hatte,

jahrhundertelang

daran festzuhalten?

Schließlich hat die lateinische Sprache den großen

Vorzug der Zeitlosigkeit, denn zumindest in ihrem

liturgischen Gebrauch ist sie vollendet und

ausgereift, wohingegen die modernen Sprachen einem

beständigen Wandel

unterliegen. Der Gottesdienst

nach dem Messbuch von 1970 wird überwiegend in den

Landessprachen gehalten, obwohl auch hier die

lateinische Sprache möglich wäre.

- die Vorteile der lateinischen Sprache:

• In ihrer Originalität führt sie direkt zu den

Quellen: Noch heute benutzen wir genau dieselben

Texte, mit denen die ersten römischen Päpste und die

Heiligen aller Jahrhunderte gebetet haben. Wir

singen noch immer dieselben Melodien,

die der

hl. Papst Gregor der Grosse [† 604] gesammelt und

aufgezeichnet hat.

• Aufgrund ihrer Unveränderlichkeit und Präzision

ist die lateinische Sprache bestens geeignet, im

kultischen Vollzug die ewigen und unveränderlichen

Wahrheiten des katholischen Glaubens auszudrücken.

• Sie ist von zeitloser Schönheit und gleicht einer

romanischen Klosteranlage, die in

edler Schlichtheit

dem ästhetischen Empfinden jeder Zeit und aller

Menschen gerecht wird. Ganz anders ist es hingegen

mit gewissen Erzeugnissen einer modernen

Architektur, die man oft schon nach wenigen Jahren

nicht mehr anschauen mag.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass es ein

grosses Verdienst der

vorkonziliaren liturgischen

Bewegung war, durch die Verbreitung

lateinisch/deutscher Volksmessbücher den Gläubigen

einen direkten Zugang zu den Reichtümern der

liturgischen Texte zu eröffnen. Wer seinen

Schott

gut zu gebrauchen weiß, dem bleibt die lateinische

Kultsprache nicht fremd. Vielmehr wird gerade sie

ihm helfen, in dieTiefe zu gehen, und gleich dem

Hausvater,

„der aus

seinem Schatz Neues und

Altes hervorholt” (Mt 13,52),

in der Liturgie reichlich Nahrung zu finden für sein

geistliches Leben.“3)

|

Die Gliederung des

Messe im klassischen Ritus

Die klassische Messe ist in drei Hauptteile klar gegliedert.

Dieses Schema wird

Ordo Missae genannt. Es gibt

unveränderliche

und veränderliche Teile im

Ordo Missae.

Ablauf eines

Gottesdienstes:

•

„Asperges“ oder „Vidi aquam“

• Einzug und

Stufengebet mit Sündenbekenntnis

(Confiteor)

•

Introitus,

Kyrie, Gloria

•

Gebet (Oratio)

•

Epistel-Lesung

•

Zwischengesang (Graduale)

•

Evangelium

•

Predigt

•

Glaubensbekenntnis (Credo)

•

Offertorium

mit Gabenbereitung /

Secreta

•

Präfation

/ Sanctus

•

Hochgebet (Canon) mit Wandlung

•

Pater noster

•

Agnus Dei

•

Kommunionempfang (Communio)

•

Schlussgebet (Postcommunio)

•

Segen

•

Schlussevangelium (Joh. 1, 1-14)

• Auszug

Der Ordo Missae ist im Schott-Messbuch enthalten. Er wird

auch durch die Priesterbruderschaft St. Petrus als

kostenlose Broschüre angeboten.

Warum feiert der Priester mit

Blick zum Altar?

Der Priester feiert oder zelebriert versus crucem. Das

bedeutet, Priester und Volk sind gemeinsam zum Kreuz hin

ausgerichtet.

Hinter diesem

uralten Brauch verbirgt sich

eine schöne Symbolik und ein

grosser spiritueller Reichtum von bleibender Bedeutung.

„Die traditionelle Gebetsrichtung ist Ausdruck einer

gewissen Höflichkeit Gott gegenüber. Auch unter Menschen

gehört es sich, dass man den anschaut, mit dem man spricht.

Es ist selbstverständlich, dass der Priester sich zur

Predigt, die an das Volk gerichtet ist, auch zum Volk hin

wendet. Das Gebet aber richtet sich nicht an das Volk,

sondern ist Erhebung der Seele zu Gott. Deshalb scheint es

ebenso selbstverständlich, sich zum Gebet und zum Vollzug

des eucharistischen Opfers auch äusserlich ganz Gott

zuzuwenden. Die gemeinsame Gebetsrichtung von Priester und

Volk ist ein schönes

und starkes Zeichen der Einheit. Es

wäre ein Missverständnis, anzunehmen, Einheit

sei nur dort,

wo man einander anschaut. Eine viel stärkere Einheit

entsteht, wenn man

ein gemeinsames Ziel vor Augen hat und in

eine Richtung schaut. Es geht ja in der

Messe gar nicht

darum, dem Priester zuzuschauen und noch viel weniger, ihn

anzuschauen, sondern der Priester gleicht dem Hirten, der

seiner Herde vorangeht

dem Herrn entgegen. Es ist bedeutsam,

dass man gerade im Moment der Wandlung

das Gesicht des

Priesters nicht sieht. So wird der objektive Charakter der

Liturgie betont, denn der Priester am Altar handelt in

persona Christi. Er ist nur Stellvertreter, denn der einzige

und eigentliche Priester des Neuen Bundes ist Christus

selbst. Für die Gläubigen wird es so viel leichter, von der

Person des zelebrierenden Priesters abzusehen, um

zum ewigen

Hohenpriester aufzusehen.“4)

So ist die Behauptung „Der Priester zeigt dem Volk seinen

Rücken.“ ungenau und falsch. Auch in der Messe nach dem

Messbuch von 1970 ist es möglich versus crucem zu

zelebrieren. Leider geschieht das so gut wie nie.

Norbert Koenig

|

Hier finden

Sie den Artikel im pdf Format zum Ausdrucken |

| |

|

|

1) „zum Altare

Gottes will ich treten“

P. Martin Ramm FSSP

2)

Konzil von Trient, 22. Sitzung

[1562], 5. Kapitel

3) siehe Nr. 1

4) siehe Nr. 1

Über die Liturgie können Sie sich auf

Alte Messe

ausführlich informieren.

Jeder, der zum ersten Mal eine hl. Messe im klassischen

römischen Ritus erlebt, wird

viel Neues entdecken. Wenn er

sich ohne Vorbehalte ganz auf diese Messe einlässt,

kann er einen wundervollen Schatz finden. Nachfolgender Text

gibt jeden eine kleine Orientierungshilfe zur Mitfeier der

hl. Messe im klassischen röm. Ritus. Ein herzliches

vergelt´s Gott an Pater Martin Ramm FSSP, der uns die

Veröffentlichung dieses

Textes erlaubte.

Wie beschrieben ist die Messe im klassischen Ritus klar

gegliedert. Dieses Schema wird "Ordo Missae" genannt.

Nachfolgend finden Sie ein "Ordo Missae" Diesen können Sie

sich runterladen und ausdrucken. Er ist zum Verständnis und

zum Mitvollzug der

hl. Messe sehr wichtig. Sie finden ihn in

deutscher und lateinischer Sprache.

|

|

|

|

Ein herzliches vergelt´s Gott an die

Priesterbruderschaft St. Pius X, die uns den Text

zur Verfügung stellte.

|

|

Unser Priester, Pater Alanus O.P. feiert jeden

ersten Sonntag im Monat eine

hl. Messe im

dominikanischen Ritus. Diese Liturgie unterscheidet

sich in einigen

Punkten vom römischen Ritus. Herr Serwe hat ein Ordo Missae für unsere Webseite

bearbeitet. Sie finden ihn hier zum Ausdrucken im

pdf.Format

Dieses lateinisch - deutsche Ordo Missæ soll

helfen, den Reichtum der heiligen

Messe nach dem

Ritus der Domininkaner einem jeden zu

erschließen.

Es ist v. a. für den Gebrauch

während der heiligen Messe gedacht.

|

Grundlage für die Messe ist das Missale Romanum von

1962, welches auf das

Missale des hl. Papstes Pius

V. von 1570 zurückgeht. Die Abtei Mariawald hat das

Missale ins Internet gestellt.

|

|

Das Ordo Missae können Sie auch an dieser Stelle

als Datei laden. Dieses enthält zusätzlich auch die

wichtigsten Grundgebete der Kirche. Ein herzlichen

Dank an die Priesterbruderschaft St. Petrus. |

|

Hier können Sie ein Video sehen in welchem die

hl. Messe ausführlich erklärt wird.

Es dient zur Weiterbildung von Priestern. Aber

auch für jeden anderen ist es

interessant. Das Video hat eine Laufzeit von

knapp einer Stunde.

|

Papst Gregor der Große (um 540 - 604) Papst von 590 bis 604,

war einer der bedeutendsten Päpste seiner Zeit. Die

Gregorianischen Choräle in der Liturgie unserer Kirche sind

vor allem auf sein Wirken zurückzuführen. Sie sind zum Teil

wesentlich älter, werden aber mit dem Namen "Gregorianischer

Choral" bezeichnet. Sicher ist, dass schon Papst Gregor

diese in der Liturgie gehört hat.

Als Gregorianischer Choral wird gemeinhin der einstimmige

und unbegleitete Gesang der römisch-katholischen Liturgie

bezeichnet. Sie ist eine seit der Antike überlieferte

Gesangstradition, welche bis heute in der

römisch-katholischen Kirche gepflegt wird. Im Gegensatz zu

den Kirchenliedern in der jeweiligen Landessprache lässt

sich der Gregorianische Choral als objektiver Gesang der

Liturgie bezeichnen.

|

|

|

|

|

|

Papst Gregor der Große 590 - 604 |

|